Wissen Sie nicht, wie Sie Aktivkohle für die Trinkwasseraufbereitung auswählen sollen?

Warum die richtige Auswahl von Aktivkohle für kommunale Systeme wichtig ist

Die entscheidende Rolle bei der Einhaltung der Wassersicherheit

Das Erfüllen regulatorischer Standards ist entscheidend für kommunale Wassersysteme, um die öffentliche Gesundheit zu gewährleisten. Die EPA und das CDC haben strenge Leitlinien erlassen, die die Qualität und Sicherheit des Trinkwassers bestimmen. Aktivkohle, bekannt für ihre Adsorptionseigenschaften, spielt eine zentrale Rolle bei der Reinigung kommunaler Wasserversorgungen durch Entfernung von Verunreinigungen wie Chlor, flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) und anderen gefährlichen Substanzen. Effektive Filtration ist entscheidend, da wasserbedingte Krankheiten wie gastrointestinal Infektionen direkt aus unzureichender Behandlung resultieren. Laut CDC leiden etwa 7,15 Millionen Amerikaner jährlich an Erkrankungen, die durch Pathogene in Wassersystemen verursacht werden, was die große Auswirkung eines zuverlässigen Aktivkohlesystems bei der Prävention solcher Ausbrüche und dem Einhalten von Sicherheitsstandards zeigt.

Folgen falscher Medienauswahl

Die falsche Wahl der Filtermedien kann katastrophale Folgen für Gemeinden haben, einschließlich gesundheitlicher Risiken für die Öffentlichkeit und rechtlicher Herausforderungen. Zum Beispiel kann die Verwendung suboptimaler aktiver Kohle, die nicht effektiv bestimmte Schadstoffe binden kann, zu erhöhten Expositionsrisiken für schädliche Chemikalien führen, was gesundheitliche Probleme in der Gemeinde und mögliche Klagen gegen kommunale Behörden verursachen kann. Es gibt Fälle, in denen falsche Medienauswahlen zu Verschmutzungsevents geführt haben, was finanzielle Rückschläge aufgrund von Bußen oder kostspieligen Sanierungsmaßnahmen zur Folge hatten. Darüber hinaus kann diese Fahrlässigkeit das öffentliche Vertrauen schwächen und Umweltgefahren erhöhen, da unbehandelte Schadstoffe potenziell in lokale Ökosysteme eindringen können. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass kommunale Systeme den Fokus auf die Auswahl geeigneter aktiver Kohle-Lösungen legen, die auf ihre spezifischen Anforderungen im Wasserbehandlungsbereich zugeschnitten sind und regulatorischen Standards gerecht werden, sowohl für die öffentliche Gesundheit als auch für die Umwelt nachhaltig.

Schlüsselauswahlkriterien für kommunale Wasseraufbereitung

Identifizierung von Zielkontaminanten: Organische Stoffe im Vergleich zu Desinfektionsnebenprodukten

Die kommunale Wasseraufbereitung erfordert ein tiefes Verständnis des Unterschieds zwischen organischen Kontaminanten und Desinfektionsnebenprodukten. Zu den organischen Kontaminanten gehören Substanzen wie Pestizide, Herbizide und flüchtige organische Verbindungen (VOCs), die aufgrund von landwirtschaftlichem und industriellen Abfluss entstehen. Im Gegensatz dazu entstehen Desinfektionsnebenprodukte wie Trihalomethane (THMs) und Haloessigsäuren (HAAs) durch die Reaktion von organischem Material im Wasser mit Desinfektionsmitteln wie Chlor. Gemeinden müssen diese Kontaminanten effektiv bekämpfen, um Trinkwasser in Sicherheit zu bringen. Studien zeigen, dass organische Verbindungen in vielen kommunalen Wasserversorgungen aufgrund gestiegener industrieller Aktivitäten häufig vorkommen, während Desinfektionsnebenprodukte oft durch den bei der Sterilisation verwendeten Chlorierungsprozess entstehen.

Anpassung des Molekülge Gewichts an die Kohlenstoffporenstruktur

Die Wirksamkeit der Kohlenstoffadsorption bei der Wasserreinigung hängt stark von dem Molekülgewicht der Schadstoffe und der Porenstruktur des Aktivkohle . Schadstoffe mit kleineren Molekülgewichten werden am besten von Mikroporen adsorbiert, während jene mit größeren Molekülen, wie VOCs, Mesoporen oder sogar Makroporen benötigen. Mikroporen sind kleiner als 2 Nanometer, Mesoporen liegen zwischen 2 und 50 Nanometern, und Makroporen überschreiten 50 Nanometer. Literatur zeigt, dass die Auswahl der richtigen Porenstruktur entscheidend ist, da sie die Fähigkeit des Kohlenstoffs bestimmt, spezifische Schadstoffe zu adsorbieren und eine wirksame Behandlung sicherzustellen. Das Verständnis dieser Beziehung ist entscheidend für die Optimierung des Reinigungsprozesses und das Erreichen regulatorischer Vorschriften.

Adsorptionsmetriken: Jodwert & Methylenblau-Tests

Der Jodwert und der Methylenblautest sind Standardmaße zur Bewertung der Qualität von aktiven Kohle, die bei der Wasserreinigung verwendet wird. Der Jodwert spiegelt den Gehalt an Mikroporen wider, der für die Adsorption zur Verfügung steht und direkt mit der Effizienz des Kohlematerials beim Entfernen kleiner organischer Verbindungen zusammenhängt. Der Methylenblautest zeigt hingegen die Fähigkeit der Kohle, größere Moleküle zu adsorbieren. Diese Maßstäbe sind entscheidend für die Betriebswirksamkeit und die Effizienz bei der Schadstoffentfernung. Studien haben eine positive Korrelation zwischen hohen Jodwerten und einer überlegenen Leistung in kommunalen Anwendungen gezeigt, was die Bedeutung der Auswahl hochwertiger aktiver Kohle für kommunale Wassersysteme verdeutlicht.

Partikelgröße Optimierung (8-30 Mesh)

Die Optimierung der Partikelgröße von Aktivkohle ist entscheidend für die Maximierung der für die Adsorption verfügbaren Oberfläche, was direkt die Effizienz der Filtration beeinflusst. Das Maschengrößenintervall von 8-30 wird oft verwendet, da es Oberfläche und den erforderlichen Druckverlust zur Durchströmung des Filters ausgleicht. Größere Maschengrößen bieten schnellere Durchflussraten bei niedrigeren Druckverlusten, was die Betriebsleistung verbessert, jedoch kann dies einige Adsorptionskapazität kosten. Eine optimale Partikelgröße verringert auch das Risiko von Verstopfungen und gewährleistet eine effiziente Schadstoffentfernung. Empirische Daten deuten darauf hin, dass bestimmte Maschengrößen für spezifische Schadstoffe am besten funktionieren, was die Notwendigkeit einer sorgfältigen Auswahl auf Basis der Behandlungsziele und Wasserqualitätsbedingungen unterstreicht.

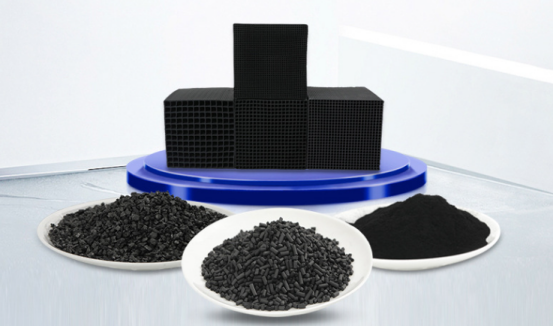

Granulare vs. Pulverige Aktivkohle: Anwendungszusammenstellung

GAC-Fixed-Bed-Design für kontinuierliche Betriebsarten

Granuliertes aktives Kohle (GAC)-Systeme sind ein wichtiges Element in der kommunalen Wasseraufbereitung, insbesondere für kontinuierliche Betriebsarten. Die Planung dieser Systeme erfordert präzise Überlegungen, einschließlich optimaler Kontaktdauer und Durchflussrate, um eine effektive Behandlungsleistung sicherzustellen. Es ist entscheidend, diese Faktoren auszubalancieren, um eine angemessene Adsorption von Schadstoffen zu gewährleisten, während gleichzeitig die Kosten-effizienz gewahrt bleibt. Studien im Bereich haben gezeigt, dass sorgfältig geplante GAC-Systeme eine robuste Leistung mit hohen Entfernungsraten an organischen Schadstoffen und Chlor in langfristigen kommunalen Anwendungen bieten. Dadurch werden sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Wasserreinigungssysteme in Städten.

Vorteile von PAC bei Notfallschadstoffereignissen

Pulverförmiges aktives Kohlenstoff (PAC) ist bei Notfallschadstoffereignissen äußerst wirksam. Seine schnelle Adsorptionsspannung sorgt dafür, dass es Pollutanten schnell neutralisieren kann und so eine schnelle Lösung für unvorhergesehene Wasserqualitätsprobleme bietet. Mehrere Fallstudien haben die erfolgreiche Einsatzmöglichkeiten von PAC in Krisensituationen hervorgehoben, einschließlich Vorfälle von Chemikalienausflüssen und Industrieunfällen. Regulatorische Behörden und kommunale Berichte bestätigen weiterhin die Rolle von PAC in Notfallsituationen, wobei auf dessen Geschwindigkeit und Effizienz bei der Schadstoffentfernung im Vergleich zu traditionellen Methoden hingewiesen wird. Dies macht PAC zu einem wesentlichen Bestandteil in den Notfallreaktionsarsenale von Kommunen.

Rückspülzyklusberechnungen für GAC-Systeme

Die Wartung der Leistung von GAC-Systemen erfordert regelmäßiges Rückspülen, um Sedimentmengen zu verwalten und die Effizienz zu erhalten. Die genaue Berechnung der Rückspülzyklen ist entscheidend und basiert in der Regel auf den spezifischen Anforderungen des Systems, wie zum Beispiel der Einflusswasserqualität und den Betriebsdurchflussraten. Branchenstandards empfehlen oft Rückspülintervalle, die eine optimale GAC-Leistung durch Vermeidung von Verstopfungen und Medienverschleiß sicherstellen. Zum Beispiel legen Daten aus Wasseraufbereitungsrichtlinien Rückspülhäufigkeiten zwischen wöchentlich und alle zwei Wochen nahe, je nach Schadstoffbelastung. Eine ordnungsgemäße Verwaltung der Rückspülzyklen ist essenziell für den kontinuierlichen Erfolg von GAC-Systemen in kommunalen Anwendungen.

5-Schrittiger systematischer Auswahlprozess

Wasserqualitätsanalyse und Schadstoffprofilierung

Der erste Schritt bei der Auswahl des richtigen Aktivkohls ist eine umfassende Wassergüteanalyse und Schadstoffprofiling. Dabei geht es darum, die spezifischen Schadstoffe im Wasser zu identifizieren, die je nach Quelle erheblich variieren können. Ein genaues Schadstoffprofiling stellt sicher, dass der ausgewählte Aktivkohleffektiv gegen die Hauptschadstoffe vorgeht. Gängige Methoden beinhalten die Verwendung analytischer Werkzeuge wie Gaschromatographie und Massenspektrometrie zur Erkennung von flüchtigen Verbindungen und Schwermetallen. Laut den Richtlinien von Umweltorganisationen wie der EPA müssen Schadstoffe innerhalb bestimmter Grenzwerte liegen, um als sicher angesehen zu werden. Daher ist ein präzises Verständnis aller vorhandenen Schadstoffe entscheidend für den Auswahlprozess, um die Konformität und wirksame Behandlung sicherzustellen.

Kontaktzeitberechnungen (EBCT-Optimierung)

Das Verständnis der Leerbett-Kontaktzeit (EBCT) ist entscheidend für die Optimierung der Aktivkohle-Adsorptionswirksamkeit. EBCT ist die Dauer, in der Wasser mit Aktivkohle in Kontakt steht, was direkt die Effizienz der Schadstoffentfernung beeinflusst. Zum Beispiel benötigen verschiedene Anwendungen unterschiedliche EBCTs; bei der Trinkwasserbehandlung in Kommunen könnte eine EBCT von 10-15 Minuten erforderlich sein, während industrielle Anwendungen einen anderen Zeitrahmen benötigen könnten. Forschung zeigt eine starke Korrelation zwischen optimaler Kontaktdauer und erfolgreicher Schadstoffentfernung, wie in Studien, in denen eine erhöhte EBCT zu höheren Entfernungsrate von organischen Verbindungen führte. Daher sind genaue Berechnungen der Kontaktdime notwendig, um das System auf leistungsstarke Wirksamkeit zuzuschneiden.

Kosten-Nutzen-Analyse: Anschaffungskosten vs. Regenerationskosten

Eine gründliche Kostennutzenanalyse ist entscheidend für die Bewertung der finanziellen Auswirkungen der Verwendung von Aktivkohle in kommunalen Systemen. Diese Analyse umfasst den Vergleich der anfänglichen Einrichtungskosten mit langfristigen Regenerierungskosten, um die Gesamtkosten zu ermitteln. Während die anfängliche Installation teuer erscheinen mag, können Regenerierungsstrategien die laufenden Kosten durch Wiederverwendung des verbrauchten Kohles erheblich senken. Einige Gemeinden haben beispielsweise erfolgreiche Regenerierungsstrategien implementiert, die sich anfangs hohe Kosten mit Lebenszyklusersparnissen ausgleichen. Durch die Analyse beider Kosten können Kommunen fundierte Entscheidungen treffen, die wirtschaftliche Machbarkeit sicherstellen sowie Behandlungswirksamkeit gewährleisten.

Lieferanten-Prüfliste (ASTM-Standards)

Lieferantenzertifikate und die Einhaltung von ASTM-Normen spielen eine entscheidende Rolle bei der Beschaffung von aktiviertem Kohle. Diese Zertifikate gewährleisten Qualität und Zuverlässigkeit, was direkt die Effizienz von Wasseraufbereitungssystemen beeinflusst. Gemeinden sollten eine Checkliste verwenden, um potenzielle Lieferanten zu bewerten, wobei der Fokus auf der Einhaltung der ASTM International-Richtlinien liegt. Qualitätsicherung durch zertifizierte Lieferanten hat einen positiven Einfluss auf die Behandlungseffizienz, da zertifizierte Produkte normalerweise konsistent unter verschiedenen Bedingungen funktionieren. Dies fügt dem Beschaffungsprozess eine Schicht an Verantwortlichkeit und Sicherheit hinzu, um sicherzustellen, dass die höchsten Standards für eine effektive Wasserbehandlung eingehalten werden.

Vermeidung häufiger Fehler bei kommunalen Auswahlentscheidungen

Mythos: Ein höherer Jodwert garantiert bessere Leistung

Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass ein höherer Jodwert bessere Leistungsmerkmale von Aktivkohle garantiert. Dieser Mythos kann dazu führen, dass Gemeinden Kohletypen auswählen, die nicht optimal auf ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Jodwert ist ein Hinweis auf die Mikroporosität der Kohle und bezeichnet hauptsächlich deren Fähigkeit, kleine Moleküle zu adsorbieren. Faktoren wie Spezifische Oberfläche, Porengrößenverteilung und Art der Schadstoffe spielen eine entscheidende Rolle bei der Leistungseffizienz. Zum Beispiel könnte eine kommunale Anlage eine Aktivkohle mit einem höheren Jodwert auswählen, in der Erwartung, dass dadurch eine bessere Entfernung verschiedener Schadstoffe erreicht wird, jedoch am Ende suboptimale Entscheidungen für größere Moleküle oder bestimmte Schadstoffe trifft. Eine wirksame Kohlenselektion muss über die Annahme hinausgehen, dass höhere Jodwerte automatisch in eine bessere Leistung umgesetzt werden.

Übersehen der Auswirkungen der Korngrößenverteilung

Die Partikelgrößenverteilung von Aktivkohle beeinflusst ihre Wirksamkeit in Behandlungsprozessen erheblich. Kleinere Partikel erhöhen die für die Adsorption verfügbare Oberfläche, können jedoch zu größeren Druckabfällen und Betriebsproblemen in Filteranlagen führen. Diese Aspekte zu vernachlässigen kann zu unzureichenden Behandlungsergebnissen führen, da die Aktivkohle möglicherweise nicht effizient genug Schadstoffe entfernt. Ein Fallbeispiel aus einem kommunalen Wasseraufbereitungswerk zeigte, dass die Vernachlässigung der Variabilität der Partikelgrößen zu einer unzureichenden Entfernung von Trihalomethanen (THMs) führte, was sich negativ auf die Wasserqualität auswirkte. Eine optimale Partikelgrößenverteilung muss berücksichtigt werden, um eine ausgewogene Leistung ohne Kompromisse bei Durchfluss und Filtereffizienz sicherzustellen. Deshalb sollten Kommunen eingehende Bewertungen der Partikelgröße durchführen, bevor sie Aktivkohle für ihre Systeme auswählen.

Vernachlässigung der Überwachungsprotokolle für Durchbruchskurven

Die Überwachung der Durchbruchskurve ist essenziell, um eine kontinuierliche und optimale Leistung von Kohlefiltrationsanlagen zu gewährleisten. Diese Kurve zeigt den Punkt an, an dem die Konzentration des Schadstoffes im Abfluss gleich der Konzentration im Zufluss ist, was darauf hinweist, dass die Adsorptionkapazität der Kohle erschöpft ist. Das Aufstellen robuster Überwachungsprotokolle ermöglicht es Gemeinden, die Kohle vor einem Durchbruch regenerativ oder durch neue zu ersetzen, wodurch eine Kontamination verhindert wird. Best Practices umfassen regelmäßige Probenahmen und Echtzeit-Analysen, um Adsorptionseffizienzen zu verfolgen und Durchbruchspunkte vorherzusagen. Branchenbeispiele, wie das Versagen eines kommunalen Systems, das eine verzögerte Überwachung hatte, führten zu erhöhten Schadstoffniveaus im Wasserversorgungsnetz, verdeutlichen die möglichen Folgen einer vernachlässigten Überwachung. Daher ist ein proaktives Überwachungsprotokoll entscheidend, um effektive Wasserbehandlungsoperationen aufrechtzuerhalten.

EN

EN